人物| 聂耳与《义勇军进行曲》:那些与国歌有关的故事你可知道

国歌,

永驻人们心底的奋进之声。

合唱《义勇军进行曲》

让我们伴着熟悉的旋律,一起了解那些和国歌有关的故事——

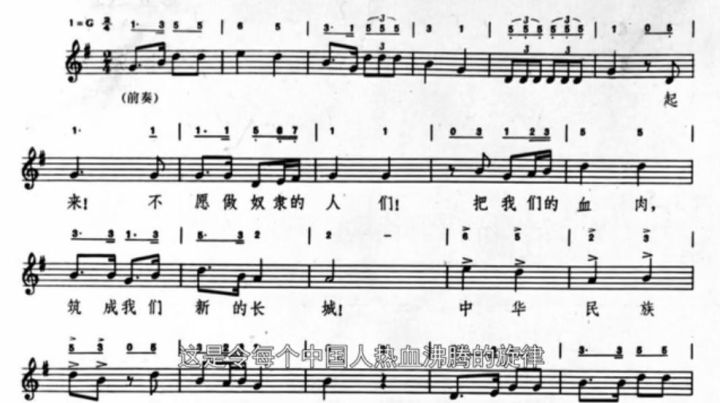

1935年春天,上海淮海中路1258号3楼的小房间里,一位年轻的作曲家正在忘我地投入创作。他时而在钢琴上弹奏,时而用手在桌子上打拍子,时而在地板上走来走去。仅用两天时间就完成了曲谱初稿。后来他又在躲避国民党政府追捕的颠沛流离中完成了曲谱定稿。一首表现中华民族的刚强性格,显示祖国尊严、充满同仇敌忾、团结御敌豪迈气概的革命战歌就这样诞生了。他就是被誉为“国歌之父”的人民音乐家——聂耳,而这首不朽之作正是中华人民共和国国歌——《义勇军进行曲》。

让我们回眸这位“国歌之父”的音乐创作之旅,了解国歌诞生背后鲜为人知的故事——

音乐学霸“耳朵先生”

可能不少人不知道,聂耳并非其本名,他原名聂守信,1912年2月出生于云南省昆明市。受母亲影响,聂守信从小就对音乐表现出了浓厚的兴趣。高小期间,掌握了竹笛、二胡、三弦、月琴等民族乐器的吹奏;初中期间,掌握了钢琴的弹奏;在云南省立第一师范学校期间,他不仅掌握了小提琴的演奏,还与友人一同创办了九九音乐社。

年轻时期的聂守信显露了极高的音乐天赋。大家都说,只要能从耳朵进去的,都能从他嘴里唱出来。久而久之,大家都叫他“耳朵先生”。一次明月歌舞社联欢会上,聂守信不但能表演舞蹈,模仿各种人说话,而且还能让两只耳朵一前一后地动,这是一般人很难做到的,大伙儿都被逗得大笑起来。总经理罗明佑现场给聂守信赠送礼物,并称他为“聂耳博士”。聂守信笑着对大家说:“你们硬要把一只耳朵送我,也好,四只耳朵(“聂”的繁体字“聶”)连成一串,不像一个炮弹吗?”从此,聂守信改名为聂耳。

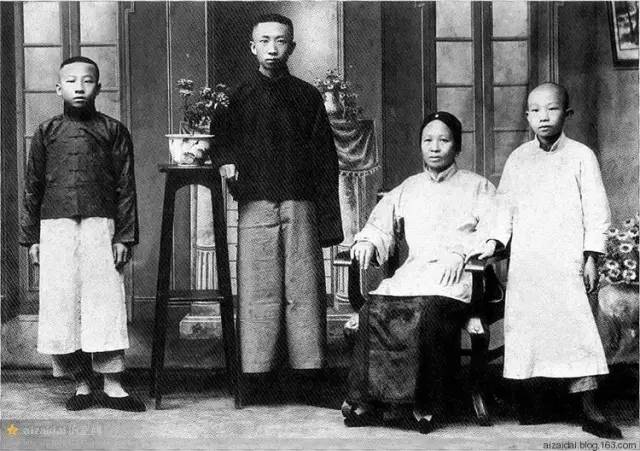

聂耳幼年丧父,由母亲彭寂宽独自抚养长大。然而,家里孤儿寡母的他们经常受到社会上无赖恶霸的欺凌,这使得聂耳从小就富有正义感和斗争精神。1928年,聂耳秘密加入中国共产主义青年团,并参加学习马克思列宁主义的革命理论,进行有关刻印、张贴传单以及参加示游行等活动。1930年毕业前夕,聂耳被反动派列入逮捕名单,被迫在家人和朋友的帮助下离开家乡,开始了一段颠沛流离的日子。1932年11月,年仅20岁的聂耳进入上海联华影业公司工作,参加“苏联之友社”音乐小组,并组织“中国新兴音乐研究会”,参加左翼戏剧家联盟音乐组。

△ 电影:《风云儿女》片段

写在香烟包装纸上的灵感

20世纪30年代中期,日本侵略者先后占领东北、华北大片国土,而国内的反动腐朽势力却仍沉溺于纸醉金迷中。社会上充斥着“桃花江”“毛毛雨”“妹妹我爱你”一类萎靡丧志的淫歌艳曲。身为共产党员的田汉、聂耳认为如此“唱靡靡之音,长此下去,人们会成为亡国奴”。二人就此议定,要创作一首歌,来战胜“桃花江是美人窝”。

1935年初,田汉在电影《风云儿女》剧本和主题曲歌词刚刚完稿时被捕了。被捕前,他仓促间将主题曲歌词在一张小小的香烟包装纸上。不久后,夏衍拿到田汉留下的剧本,在里面发现了那张背面写着歌词的香烟包装纸。听说此事后,聂耳来找夏衍,主动提出:“作曲交给我,我干!”当看到纸片上的歌词后,聂耳仿佛听到了母亲的呻吟、民族的呼声、祖国的召唤、战士的怒吼,爱国激情在胸中奔涌,雄壮、激昂的旋律从心中油然而生,根据同田汉一起提出的构想,只用两天时间便谱写了初稿,随即因躲避追捕到了日本。客居东瀛期间,聂耳受到友好人士的热情接待,同时也看到军国主义分子大肆鼓噪“扩大在支那利益”,并磨刀霍霍。这段遭遇更激发了他的创作灵感,迅速将歌曲定稿寄回国。之后,为了使歌曲曲调和节奏更加有力,聂耳和电影编剧、歌词作家孙师毅商量,对歌词作了3处修改,从而完成了歌曲的创作。

在日本帝国主义加紧侵略中国,中华民族到了生死存亡的紧急关头,《义勇军进行曲》以铿锵有力的词句伴着雄壮激昂的旋律,唱出了中国人民反帝爱国的强烈心声,激励着中华儿女挺起脊梁、众志成城,以血肉之躯筑起拯救民族危亡的钢铁长城。歌曲一经问世,就在大江南北、长城内外广为传唱,并在世界很多国家传播。1935年7月17日,年仅23岁的聂耳在日本藤泽市游泳时不幸溺水身亡。《义勇军进行曲》也成为了他短暂一生中的最后一个作品。

沧海桑田,世事变迁。新中国成立后,特别是改革开放近40年来,中华民族各族人民在中国共产党的领导下,取得了举世瞩目的巨大成就,但成就的背后却是日益错综复杂的国内外形势。不忘初心,砥砺前行。这首在中华大地上传唱了70多年的《义勇军进行曲》,依旧像一口敲响的警钟,提醒着人民居安思危,不忘建国创业的艰难忧患;像源源不断的泉水,提供着新时期长征路上的不竭动力;像一支战斗的号角 ,激励着千万华夏儿女为实现伟大“中国梦”而努力奋斗。

延伸阅读

最早的国歌居然是首诗

回顾历史,中国在清代以前,闭关锁国,以“天朝上国”自居,对外交往不多,也就没有国歌。最早的国歌是以李鸿章命名的《李中堂乐》。1896年,北洋大臣、直隶总督李鸿章以外交特使的身份赴欧洲访问。在欢迎仪式上,各国要演奏中国国歌。李鸿章只能临时抱佛脚,把王建的一首七绝诗加以改编,配以《茉莉花》曲谱,充当国歌。直至1911年,清政府颁布了中国第一首法定国歌《巩金瓯》,但仅6天后,武昌首义,清王朝灭亡,这首"国乐"也就随之寿终正寝了。

民国时期,先后将《五旗共和歌》、《卿云歌》、《国民革命歌》、《国民党歌》等歌曲作为国歌,其中只有16个字的《卿云歌》为历史上最短的国歌,而《国民革命歌》曲调改编自我们现在熟知的《两只老虎》。

1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过决议:在中华人民共和国国歌正式制定之前,以《义勇军进行曲》为代国歌。10月1日,盛大的开国大典上,《义勇军进行曲》紧随毛泽东 “中华人民共和国中央人民政府成立了”的宣告响彻天安门广场。建国后,在经过一系列曲折,终于在2004年春,十届全国人大二次会议通过的《宪法(修正案)》规定:中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》。这也意味着,赋予由田汉作词、聂耳作曲的国歌,同国旗、国徽同样的宪法地位。这支历经70年,曾经鼓舞亿万人民前赴后继、英勇斗争的战歌,从此去掉了"代"字,作为国歌又重新回荡在辽阔的祖国大地上。

来源:军报记者微信号